Sobre víctimas, neologismos

y símbolos del nuevo orden

Por David García-Ramos Gallego, 13 de septiembre de 2020.

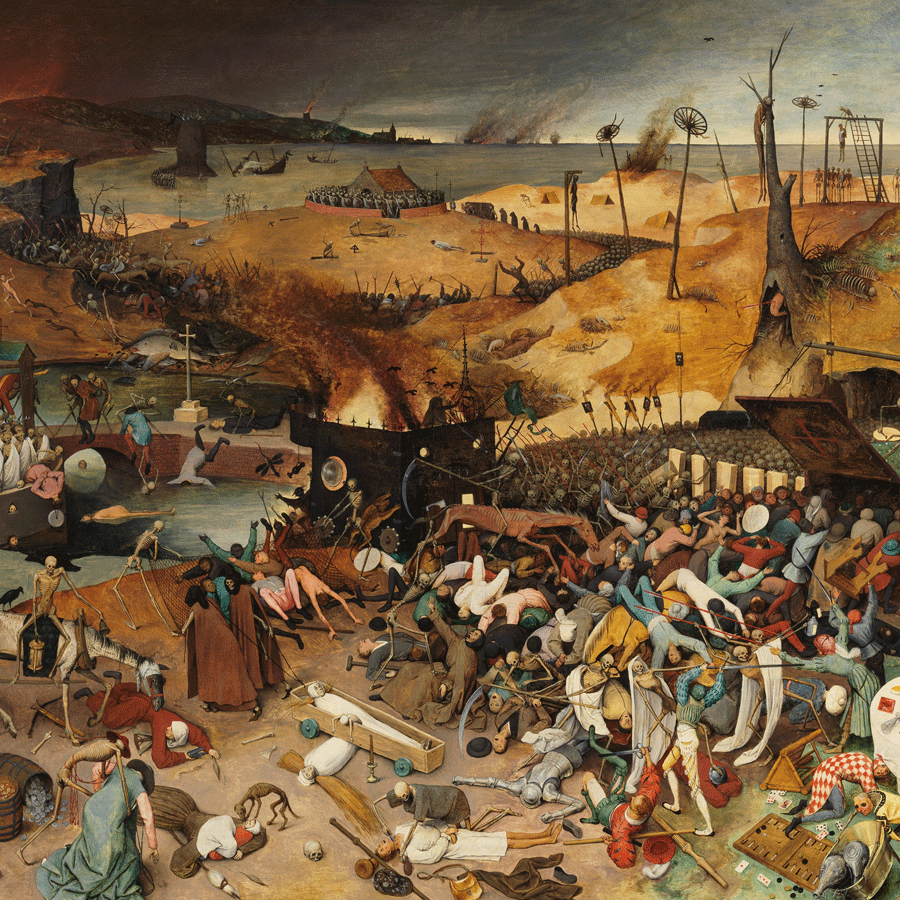

Espero que el comienzo de curso haya ido bien. O todo lo bien que podría haber ido. O que no haya ido tan mal, al menos no tan mal como podría haber ido. Con la que está cayendo, uno no sabe ya si es pesimista u optimista, negacionista o paranoico, conspiranoico o conspirador, nazi de balcón o asiduo a las corona-parties. Cuando una nueva realidad aparece, la lengua tiene recursos para crear nuevas palabras: neologismos. Estamos todos aprendiendo mucho, a ritmo de neologismo diario. Parece, engañosamente, que estemos asistiendo a algo nuevo, sin precedentes, inédito. Siéntense a contemplar el fin del mundo. Eso sí, paguen las palomitas y el refresco antes de entrar, que luego no sabemos si saldremos.

Parece que estemos obligados a ponernos apocalípticos, por los motivos que sean: por la pandemia, por el fin del orden viejo, por el comienzo de uno nuevo, por la muerte de las democracias liberales –hiperdesarrolladas dicen algunos–, por el fin de la universidad como la conocíamos (ahí tenemos a Agamben, siempre polémico) o por el de la liturgia como la vivimos (como demuestra Vincent Debiais en este estupendo análisis)… Ponerse apocalíptico es algo así como el signo de los tiempos: el fin de la literatura de Blanchot y Barthes, vía muerte del autor (y de paso del lector), el fin de la filosofía que lleva 200 años de canto de cisne –dicen los más furibundos deconstruccionistas de Hegel a Derrida–, el fin del antropoceno por causa del virus humano autoinmune, el fin de la religión en una eclosión laicista planetaria y a pesar de su aparente eterno retorno –o precisamente por ello–… en definitiva, el fin de todo fin. El «cierto tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía» ni es tan reciente casi 40 años después (el texto de Derrida es de 1982), ni es ya solo «cierto tono» al haberse convertido en una tonadilla recurrente y machacona que muchos entonan sin saber.

No se salva ni Girard, que publica en 2007 el que será su último libro, Achever Clausewitz, que podría leerse como un canto al apocalipsis más violento y pesimista –así lo han leído muchos, y no sin razón: habla de una escalada a los extremos que se ha hecho planetaria, de pandemias y de guerras globales, de terrorismo–. Se trata de una interpretación sesgada del libro, o al menos parcial, que probablemente no hubiera cogido a Girard desprevenido y que hasta hubiera previsto. Una lectura tan parcial e incierta como la lectura que hacemos muchos de los acontecimientos recientes; una lectura pesimista, que hace de Girard profeta del fracaso, de la destrucción, de lo peor. Una lectura en la que no creemos que el común de los mortales sea capaz de darse cuenta de lo que están haciendo, ni aunque se lo pongamos delante de los ojos. Fue este tipo de lecturas la que le valieron a Moisés la entrada en la Tierra Prometida.

Leemos los acontecimientos recientes como algo final, irreparable, definitivo, como clave para entender todo lo demás, la última pieza del puzzle que nos devuelve la imagen completa, al fin, de lo que somos. Normalmente lo hacemos porque uno ha creído que lo que tenemos ahora es distinto a lo que tuvimos antes –que sea mejor o peor, da lo mismo–. Pues tan milenaristas –no confundir con millennials– son los que se lamentan por el abandono de lo que algunos llaman ya «el mundo de ayer», como los que creen que estamos en los albores de un nuevo salto evolutivo, más allá de la humanidad, a una hipotética trans-humanidad. Por supuesto, este mundo nuestro del Occidente hiperdesarrollado es mucho mejor y no solo por, o a pesar de, los avances tecnológicos: vivir en democracia ha supuesto el ahorro de multitud de sufrimientos para muchos, la conquista de derechos inalienables para buena parte de la humanidad, la posibilidad de vivir en libertad real para un número considerable de nosotros, sin temer represión por motivos de identidad, raza, credo. Muchos reaccionan ahora y dicen que siguió habiendo represión, que seguimos alienados, que tenemos el alma secuestrada, rehenes de nuestro propio bienestar. La ola de manifestaciones, protestas y revueltas, de mayor o menor intensidad, han recorrido el mundo desde aquella Primavera Árabe de 2011. Parece que vivamos un constante estado de alerta, un movimiento social constante, que no se detiene nunca. Desde la crisis financiera de 2008 ha crecido la insatisfacción, el resentimiento. En términos girardianos, ha tenido lugar una crisis que ha hecho desaparecer las clases y ha revelado que los privilegios son injustos.

Sin embargo, hay algo así como una nota disonante, sutil pero constante, que va cogiendo fuerza y volumen de manera gradual. Como si teniéndolo todo para ser felices no pudiéramos más que seguir deseando algo-otro. Un deseo de algo-otro que nos pone constantemente en movimiento, que nos in-quieta. A nosotros que anhelamos quietud y sosiego, pero decidimos vivir hacinados en grandes ciudades, o cerca de ellas; a nosotros que acudimos a grandes superficies, que consumimos con una frecuencia frenética y adictiva apps, internet, redes sociales, donde los usuarios se cuentas por cientos de millones. Nuestros pulgares no paran quietos sobre nuestros smartphones buscando algo que se desvanece siempre tras un click. [Sobre esta nueva realidad antropológica han reflexionado con gran acierto Byung-Chul Han, En el enjambre y Michel Serres, Pulgarcita, entre otros muchos].

Lo cierto es que tanto movimiento, y tan frenético, oculta una realidad pavorosa: que todo es igual y da lo mismo, que todo vale –es decir, que todo tiene el mismo valor–, que todo nos es indiferente (indifférence) y cada vez más. Como si de pasar el dedo por tanta realidad virtual hubiéramos erosionado toda posibilidad de sentido hasta dejar la realidad convertida en una pantalla brillante que nos devuelve nuestro reflejo –y sí, estaba pensando en Black Mirror, esa maravilla incómoda que nos lanza la verdad crudamente a la cara–. Un movimiento que gana en velocidad a medida que la indiferenciación crece, porque tenemos que ser distintos a toda costa, porque hay que marcar la diferencia. En un esquizoide vaivén entre la identificación con todos (#MeToo, #JeSuis…), especialmente con las víctimas, por un lado, y la necesidad de desmarcarse de todo, de rechazar el vínculo con cualquiera sobre el que recaiga la más mínima sombra de sospecha, marcando la diferencia, por otro lado. Girard lo describió con precisión hablando de plagas en 1974:

As in Dostoevsky’s text, all constancy of purpose disappears, all useful activities are interrupted. The desire in each man to distinguish himself triggers instant imitation, multiplies sterile rivalries, produces conditions that make society unworkable through a growing uniformity. The pro- cess is one of undifferentiation that passes for extreme differentiation – false «individualism». Finally, even the most fundamental distinctions become impossible. Shakespeare writes that «Right and wrong . . . lose their names”[1]

René Girard, «The Plague in Literature and Myth», en Texas Studies in Literature and Language, 15, p. 839

El texto de Dostoyevski al que hace referencia Girard es el que citaba David Atienza en su último post. Se trata de un texto completamente profético, no solo por su capacidad de anticipación, o por tratarse de un sueño, medio de comunicación preferido por Dios para revelarse a sus profetas, sino por revelar algo que ya está ahí: nuestra oscura relación con los otros, con nuestros vecinos, nuestros prójimos, cercanos o lejanos.

Vivimos buscando un equilibrio imposible entre la igualdad que proporciona la democracia liberal, que algunos pueden considerar falsa e irreal, y no sin razón, y la excesiva jerarquía[2] que lleva a una más que comprensible indignación ante ciertos injustos privilegios de casta o de nobleza. Esta indignación podría conducir, necesariamente para quienes se lanzan a las calles, a nuevos ciclos de unas revoluciones que parecen no tener fin, no alcanzar nunca su objeto –como movidas por un oscuro deseo, digamos mimético, que no tiene claro el objetivo pero si el rival–. El sentimiento moral de indignación, de que ya hemos hablado en ocasiones, es universal y de él mana, con distinta intensidad, el chorro que riega la justicia social que podemos encontrar en lugares tan distintos como Marx, la doctrina social de la Iglesia Católica, la diosa Maat, o el 15M. Una indignación que es como un amor a la justicia y a la verdad que siempre, de manera indefectible, termina corrompiéndose en rituales vacíos y mistificaciones. Este ciclo de revoluciones eterno recuerda mucho al eterno retorno nietzschiano, como una pesadilla dostoyevskiana de la que nunca terminamos de despertarnos, volviendo siempre al mismo punto de partida: como decía un buen amigo despúes de haberle explicado en un seminario la Teoría Mimética de Girard, «esto lo que quiere decir es que siempre alguien tiene que morir». La víctima es el punto de partida, el punto de apoyo de la palanca sacrificial que levanta cada cultura.

Este balancearse entre la humillación o la vergüenza y el orgullo, este ir y venir entre verse como uno más de tantos o un dios entre iguales, este vaivén se ha hecho frenético. La anulación de todas las fronteras personales (lo público y lo privado, lo íntimo y lo expuesto, lo abierto y lo cerrado), estatales (con las globalizaciones, mundializaciones, internacionalismos, cosmopolitismos), identitarias (con la fluidez de géneros, de sexualidades, de cuerpos), la erradicación de todo lo que nos separa de los demás, de las barreras que se constituyen siempre y en cada cultura de mil formas diferentes, todas ellas creativas, el venirse abajo los muros, en definitiva, no ha traído la paz y la convivencialidad que habíamos esperado. Antes al contrario y paradójicamente, nos han traído más separaciones, más divisiones, más fronteras: independentismos, feminismos, comunismos , populismos, racismos, movimientos nacionales, militancias radicales en todos los espectros de la ideología política, fundamentalismos religiosos, y un largo etcétera de ismos del que, y esto es importante, ya no se libra nadie. «Cada uno de nosotros es culpable» resuenan las palabras del stárets Zosima en todos nosotros. Pero todos nosotros nos detenemos antes las siguientes palabras: «… de todo ante todos«. Situarse ante el otro y declararse culpable sin atreverse ni a pedir perdón –¡qué osadía!–; por no hablar de la conclusión: «… y yo más que nadie», lo que supondría una competición nueva, en la que cada cual se reconoce no ya como víctima del otro, sino como su perseguidor. Mientras la culpa sea compartida, todo está bien. Pero si hay que acusar a uno solo, ¿quién se declarará culpable? ¿Quién dirá, perdóname, hermano, porque te perseguí y te injurié? Y al hacerlo, ¿quién lo hará con discreción, sin darse golpes en el pecho, escenificando la petición de perdón, ese teatro político que también Derrida señaló hace años en su texto sobre el perdón? Al final de Los hermanos Karamazov leemos:

–Karamázov –gritó Kolia–, ¿acaso de verdad dice la religión que todos nosotros nos levantaremos de entre los muertos y resucitaremos y nos veremos de nuevo todos, también a Iliúshechka?

–Ciertamente nos levantaremos, ciertamente nos veremos y contentos, felices, nos contaremos todo lo que haya ocurrido –respondió Aliosha medio riéndose, medio entusiasmado.Dostoievski, Fiódor M. (2013). Los hermanos Karamázov. Traducción y notas: Fernando Otero y Marta Sánchez-Nieves Fernández; Marta Rebón. Alba Editorial. Edición de Kindle, posición 20525.

«Nos contaremos todo lo que haya ocurrido». En los últimos meses, conforme la polarización política iba adueñándose de la esfera pública en todas sus manifestaciones, hemos aprendido a utilizar todos una acepción particular de las palabras ‘narrativa’ y ‘relato’, en frases como «las narrativas de este o de este otro partido», «el relato del gobierno, el de la oposición», etc. Empezamos ya a tener memoria de esta plaga, a elaborar el mito, el relato. Girard señala en el texto que hemos citado que la plaga no ha sido entendida por completo hoy en día –cita los ejemplos maravillosos de Artaud, Bergman y Thomas Mann–, pero sin duda no ha perdido su fuerza y su poder, incluso en un mundo en el que parecía que las plagas y las epidemias habían desaparecido por completo.

Judging from the role of the plague in Western literature up to the present, this metaphor is endowed with an almost incredible vitality, in a world where the plague and epidemics in general have disappeared almost altogether.

Girard, «The Plague…», p. 835

Hoy ha venido a sumarse una plaga a toda esta cadena de acontecimientos desde la crisis de 2008 –¿tendríamos que remontarnos al 9/11 de 2001, a la caída del muro de 1989, al 68 del que se cumplieron recientemente 50 años?–. La pregunta que voy a formular tiene que realizarse fuera del marco de la polarización que han creado los negacionismos COVID-19 y los movimientos anti-vacuna. Declaro antes, pues, que creo hay virus, por mortalidad y extensión, de carácter pandémico; que hay que tomar medidas preventivas; que los científicos están trabajando para encontrar una cura; que las vacunas para la covid-19 salvarán miles de vidas a corto plazo y millones a largo. Dicho esto, formulo la pregunta: ¿no es interesante, y dentro de la lectura que propone Girard de las plagas en la historia de la literatura y en los mitos, que en un momento de crisis generalizada aparezca una plaga, como si fuera la conveniente cristalización de lo que está pasando en un nivel social? Como si la plaga, real y virulenta, fuera una metáfora de algo más grave, más profundo. Del mismo modo que en el momento de la crisis financiera se alzaron voces recordándonos que existía una mayor y más profunda crisis moral y ética, ¿no sería preciso señalar ahora que tras la crisis sanitaria lo que se está revelando es una crisis social de indiferenciación? De lo que se trata es de saber si seremos capaces de escuchar lo que está metáfora nos quiere revelar. Leamos de nuevo a Shakespeare, que hace decir a Ulises en Troilo y Crésida:

Quitad el rango [degree], desafinad esa cuerda

William Shakespeare, Troilo y Crésida, trad. de Ángel Luis Pujante, I, iii.

y veréis qué discordancia. Todo chocará

en pleno antagonismo. Las aguas, encerradas,

alzarán su seno inundando las riberas

hasta empapar la solidez del globo;

lo fuerte será dueño de lo débil

y el hijo brutal matará al padre;

la fuerza será justa, o más bien lo justo e injusto

(entre esa eterna pugna reside la justicia)

perderán, con la justicia, hasta su nombre.

Así, todo se reducirá a poder,

poder a voluntad, voluntad a apetito,

y el apetito, lobo universal,

con el doble apoyo de voluntad y poder,

hará presa en todo el universo

devorándose a sí mismo.

«Quitad el rango», la jerarquía, el valor, es decir, que haya crisis social, y entonces veréis lo que sucede, cómo asistiremos al triunfo de la fuerza sobre el débil, al fracaso del derecho, de la justicia, siempre en el complicado equilibrio de lo justo y lo injusto, de los culpables y los inocentes. Nietzsche se hubiera regocijado con este texto, seguramente. La voluntad de poder casi 300 años antes. El poder de anticipación de Shakespeare nos dice, una vez más, que no hay nada nuevo bajo el sol, y que la verdad del hombre no varía: seremos pasto del deseo y de la violencia a menos que aprendamos a ser libres, es decir, a liberarnos del ese lobo univeral que es el apetito –y que en Shakespeare, no nos confundamos, nunca es mera apetencia–.

Si la literatura ha usado la peste como metáfora, ¿qué relatos no surgirán de una plaga verdadera? ¿Qué mitos, qué narraciones? No lo sabemos, y no voy a intentar jugar a las adivinanzas –aunque las estanterías de las librerías ya empiezan a estar llenas de ellas–. Las predicciones las carga el diablo. Lo que está claro es que necesitaremos un culpable, una víctima. «Alguien tiene que morir», decía mi amigo. Ese alguien será el catalizador, el primer signo, la metáfora hecha matáfora. Sabemos también que el relato, la narrativa, el mito, o el ritual que sea, tratarán todos de ocultar precisamente aquello que dice el stárets Zosima: que somos todos culpables. Y todos nos adheriremos a esa nueva religión, la que sea, para evitar del modo que sea reconocer nuestra culpa.

[1] «Lo mismo que en el texto de Dostoyevski, aquí desaparece toda constancia de propósitos, todas las actividades útiles quedan interrumpidas. El deseo que cada hombre tiene de distinguirse suscita una imitación inmediata, multiplica estériles rivalidades, determina condiciones que hacen que la sociedad resulte inoperante por obra de una creciente uniformidad. El proceso es de indiferenciación que se toma por extrema diferenciación… falso “individualismo”. Por último hasta las distinciones más importantes se hacen imposibles. Shakespeare dice que “el derecho y la culpa… pierden sus nombres”…». En Girard, René. Literatura, mímesis y antropología. Traducido por Alberto L Bixio. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 149.La cursiva es mía. En el texto de Shakesperare, donde el inglés dice «right and wrong… lose their names», prefiero la traducción estupenda de Pujante, que rinde: «lo justo y lo injusto (…) perderán hasta su nombre».

[2] Girard y Shakespeare lo llaman degree, que se ha traducido como “grado”, pero que yo preferiría traducir como “valor”, es decir, como atribución de un valor, relativo en principio aunque tenga apariencia de absoluto, a un elemento con el que se está en relación dentro de una estructura que surge, precisamente, de ese juego de asignación de valores. Cf. Girard, René. Shakespeare: los fuegos de la envidia. Traducido por Joaquín Jordá. Barcelona: Anagrama, 1995.